“将创新平台建设成科技成果转化的枢纽,发挥学科群优势,促进医工交叉相关研究与临床应用转化全链条、全方位发展。”四川大学华西临床医学院(华西医院)院长罗凤鸣说。

今天(8日)上午,四川大学国家医学攻关产教融合创新平台正式揭牌。记者了解到,平台建设总投资3.86亿元,组建“高端医用先进材料创新中心”“下一代分子诊断技术创新中心”“医疗机器人研究中心”“高清智能内镜研发创新中心”“影像智能技术创新中心”“智慧医工共享示范中心”等6大创新中心及24个研究平台的科研矩阵。

创新平台将通过产教融合,促进教育、人才、产业、创新的有机链接,聚焦与“健康中国”密切相关的关键医疗核心问题开展攻关,孵化一批具有国际竞争力、特色鲜明的医工结合产业,打破国外技术垄断,实现“卡脖子”技术突围。

揭牌仪式现场,创新平台各攻关团队还设置了展位,介绍团队在科学研究、成果转化、产教融合等方面取得的成果。在针对肝癌早期诊断的创新药物展台,工作人员介绍,“目前临床上,不论是CT也好,还是核磁共振也好,一般病灶达1.5厘米以上才能很好地分辨,但这个大小的病灶,患者诊断出来基本已是肝癌中晚期,而我们的(肿瘤)探针,目前在非人灵长类的肝癌模型上可以看得到5毫米左右的很小病灶,可以更早期发现肝癌,助力肝癌早诊断早治疗。”

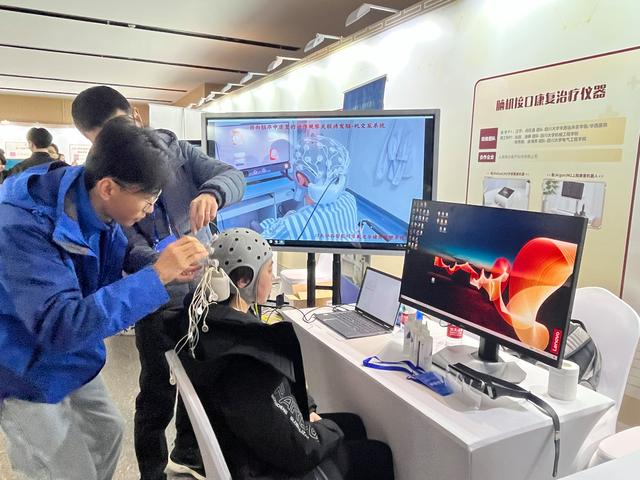

脑卒中也被称为“中风”,是指突然发生的脑血管堵塞或破裂。在我国,每年新发脑卒中病例大约180万人,并以每年8.3%的速度增长。脑卒中死亡率和致残率高,患病后的康复也极为重要。在现场,有工作人员正头戴“脑电帽”,演示帮助脑卒中患者进行神经通路康复的脑机接口系统。“过去的康复都是外骨骼被动的康复,中枢神经的参与度较低,一般脑损伤患者的肢体是健全的,就是传导信号的神经受到损伤,这套设备可以训练大脑下达命令,让肌肉产生相关动作,通过这样的运动想象和主动训练,帮助运动神经重塑。”

此外,现场还有心血管介入手术机器人的展台,记者了解到,这个项目不仅在视觉感知、传感器网络、人工智能算法、多模态影像融合等多面技术领先。并且还将解决介入穿刺手术难度大,对医护人员辐射大,不适用于小于10毫米的早期病灶的技术瓶颈。

创新平台的优势是什么?它汇聚了川大多学科、华西医院临床优势和国内头部企业资源,能够针对临床实际问题协同攻关。目前已在透析相关材料、人工瓣膜研发、神经精神影像系统还有大数据、人工智能等方面的研发取得了很好的成果。

“面向未来,平台将聚焦国家重大战略需求,围绕创新药物、先进材料、高端医疗器械和精准医学等领域,推动解决一批高端医用先进材料分子诊断技术、医疗机器人研发、影像智能技术等‘卡脖子’问题,为国家培养一批高水平复合型医学人才。”四川大学党委副书记、华西临床医学院(华西医院)党委书记李正赤说。

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:"学就创国际"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:学就创国际”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

.png)